みなさんが「自分のお店を出したい!」と思ったとき、役所に必要な手続きをせずに勝手に始めることはできません。そのお店は許可が必要ですか?認可ですか?届出でいいのでしょうか?

今日は各種の営業に係る許認可の全容についてご案内いたします。

営業許可ってなんでしょう

許認可制度とは?

許認可制度は、事業を始めたり運営したりするために必要な関係行政庁の許可や認可を得る仕組みです。この制度の目的は、事業者が法律や規則に従って、安全で信頼できるサービスや商品を提供しているかを確認することであり、ビジネス環境において必要不可欠な役割を果たしています。許認可を取得することで、消費者や社会に対して事業の信頼性を示し、公共の安全や健康を守ります。また、公平な競争を促進し、適正な税収を確保する役割も果たします。つまり、許認可制度は、ビジネスを健全に運営するための重要な仕組みであり、持続可能な経済を実現するためのものでもあり、社会全体の利益に貢献しています。

営業許可の主な要素

- 申請と審査

営業許可を得るためには、通常、事前に申請を行い、関係当局による審査を受ける必要があります。申請には、事業計画や施設の構造、スタッフの資格などに関する情報が含まれます。 - 基準と規制の遵守

営業許可を取得するためには、関連する法律や規制に基づく基準を満たす必要があります。これには、安全基準や衛生基準、業務の適正性などが含まれます。 - 許可の取得

審査を通過すると、営業許可証が発行されます。これにより、事業者は法的に認められた事業を運営することができます。 - 継続的な遵守と更新

営業許可は一度取得すれば永久に有効というわけではありません。定期的な更新や、法令の改正に伴う変更が必要です。また、許可を取得した後も、関連する法令を遵守し続けることが求められます。

営業許可制度の歴史

次に日本の営業許可の歴史的背景について簡単に触れてみます。歴史的な背景を知ることはみなさんがこれから営業許可を申請するに当たって、取り組まなければならない数々の困難を乗り越える一助になると思います。

明治時代の商業規制(1872年)

明治時代、日本は西洋の商業システムを取り入れる過程で、商業活動に対する規制を強化しました。1872年に「商法」が制定され、営業に関する基本的な規定が設けられました。この商法では、商業登記や会社の設立、取引のルールなどが規定され、商業活動の透明性と信頼性が確保されました。

昭和初期の改正(1925年)

1925年には、「商業登記法」が改正され、商業活動における許可制度がさらに整備されました。この改正により、営業許可の取得が義務付けられ、事業活動の管理が強化されました。

戦後の法改正(1947年)

第二次世界大戦後、日本の経済再建に伴い、商業法制も大きく見直されました。1947年には「商法」の改正が行われ、営業許可の制度がさらに明確化されました。この時期には、戦後の経済復興を支援するためのさまざまな規制緩和や支援策も導入されました。

近年の規制緩和(2000年代以降)

2000年代以降、日本では経済の自由化と規制緩和が進められました。特に2005年に施行された「中小企業基本法」などが、営業許可の取得手続きの簡素化を進め、事業者にとってより柔軟な運営が可能になりました。

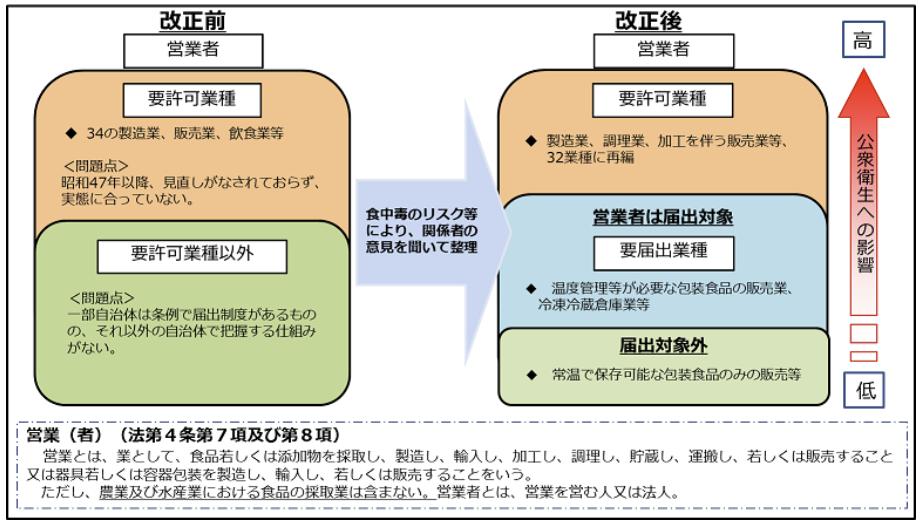

令和5年1月、食品衛生法による営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設が行われました。

(出典:厚生労働省 営業規制に関する情報)

上記の食品衛生法の例のように、営業に係る許可の種類や内容は、その時代ごとの社会的背景や生活状況などによって度々見直されています。

営業許可の意義とは

それではこの営業許可について社会的意義について考えてみたいと思います。

以下の意義により、営業許可制度は単なる手続きではなく、社会全体の安全性や公正性を確保するための重要な制度として機能しています。

- 公共の安全と健康の保護

- 営業許可制度は、事業が法律や規制に適合しているかを確認し、消費者や地域社会の安全と健康を守る役割を果たします。例えば、飲食店や医療機関には厳しい基準が設けられており、営業許可を取得することで、衛生管理や安全対策が遵守されることが保証され、お客様は安心してあなたのお店を利用できます。

- 営業許可制度は、事業が法律や規制に適合しているかを確認し、消費者や地域社会の安全と健康を守る役割を果たします。例えば、飲食店や医療機関には厳しい基準が設けられており、営業許可を取得することで、衛生管理や安全対策が遵守されることが保証され、お客様は安心してあなたのお店を利用できます。

- 消費者の信頼の確保

- 許可を取得することで、事業者は法的に認められた存在であることが証明され、消費者の信頼を得やすくなります。営業許可があることで、消費者はその事業が一定の品質やサービス基準を満たしていると考えることができます。

- 許可を取得することで、事業者は法的に認められた存在であることが証明され、消費者の信頼を得やすくなります。営業許可があることで、消費者はその事業が一定の品質やサービス基準を満たしていると考えることができます。

- 適正な競争の促進

- 営業許可制度により、事業者が一定の基準を満たすことが求められるため、不正競争や不当な営業行為が抑制されます。これにより、公平な競争が促進され、健全な市場環境が保たれます。

- 営業許可制度により、事業者が一定の基準を満たすことが求められるため、不正競争や不当な営業行為が抑制されます。これにより、公平な競争が促進され、健全な市場環境が保たれます。

- 税収の確保

- 営業許可を取得することで、事業者は税務署に登録し、適切な税務処理を行うことが義務付けられます。これにより、税収が確保され、公共サービスの資金源として活用されます。

- 営業許可を取得することで、事業者は税務署に登録し、適切な税務処理を行うことが義務付けられます。これにより、税収が確保され、公共サービスの資金源として活用されます。

- 事業運営の監視と管理

- 営業許可制度は、事業運営を監視し、法令に違反した場合には是正措置を講じる手段となります。これにより、事業者の運営が法的に適切であるかを確認し、問題が発生した場合には早期に対応することができます。

- 営業許可制度は、事業運営を監視し、法令に違反した場合には是正措置を講じる手段となります。これにより、事業者の運営が法的に適切であるかを確認し、問題が発生した場合には早期に対応することができます。

- 社会的責任の履行

- 営業許可の取得は、事業者が社会的責任を果たすための第一歩として位置づけられます。法令を遵守することで、社会全体の秩序や倫理基準に貢献することができます。

これらの意義により、営業許可制度は単なる手続きにとどまらず、社会全体の安全性や公正性を確保するための重要な制度として機能しています。

わたしも営業許可が必要?営業許可が必要な業種の例

営業許可が必要な業種は非常に多く、その数は地域によっても異なり、また最近の例では、民泊の許可、ドローン許可のように時代に沿って次々に追加、改正されています。

以下に割とみなさんに身近であろう業種の一部をあげてみます。

- 飲食業

- レストラン、カフェ、バー:食品衛生法に基づく「食品営業許可」が必要です。施設の衛生管理や調理器具の衛生基準が求められます。

- 風俗営業

- キャバレー、クラブ、スナック、カラオケボックス、パチンコ店、ラブホテル:風営法に基づく「風俗営業許可」を取得する必要があります。

- 医療業

- 病院、クリニック、診療所:医療法に基づく「医療機関開設許可」が必要です。医療従事者の資格や施設の基準が規定されています。

- 美容業

- 美容室、エステティックサロン:美容師法や化粧品衛生法に基づく「美容所開設届」や「エステサロン開設届」が必要です。衛生管理や技術の基準が求められます。

- 建設業

- 建設業者:建設業法に基づく「建設業許可」が必要です。工事の内容に応じた資格や技術者の要件が規定されています。

- 不動産業

- 不動産仲介業:宅地建物取引業法に基づく「宅地建物取引業免許」が必要です。不動産の取引や仲介に関する規制が設けられています。

- 医薬品・化粧品販売

- 薬局、ドラッグストア:薬事法に基づく「薬局開設許可」や「化粧品販売許可」が必要です。取り扱う商品の品質管理や販売方法が規定されています。

- 金融業

- 銀行、証券会社:金融商品取引法や銀行法に基づく「金融業許可」が必要です。資本金や経営基準、顧客保護に関する規制があります。

- 宿泊業

- ホテル、旅館:旅館業法に基づく「旅館業営業許可」が必要です。施設の安全基準やサービスの質が求められます。

- 教育業

- 学習塾、語学学校、専門学校:教育基本法や学校教育法に基づく「教育機関設置認可」が必要です。施設の基準や教員の資格が規定されています。

- 遊技場業

- カジノ、パチンコ店:遊技場法に基づく「遊技場営業許可」が必要です。遊技の内容や営業方法に関する規制があります。

- 食品製造業

- 菓子製造、飲料製造:食品衛生法に基づく「食品製造業許可」が必要です。製造工程や原材料の管理基準が定められています。

- 動物関連業

- ペットショップ、動物病院:動物愛護管理法に基づく「動物取扱業登録」や「動物病院開設許可」が必要です。動物の取り扱いや治療に関する基準があります。

- イベント業

- コンサート、展示会の運営:イベントの内容によっては「特定興行場営業許可」や「会場使用許可」が必要です。安全管理や運営方法が規制されています。

- 運輸業

- タクシー、バス、トラック運送:道路運送法に基づく「運送業許可」や「運輸業免許」が必要です。運行基準や車両の管理が求められます。

- 防災業

- 消防設備点検、警備業:消防法や警備業法に基づく「消防設備点検業者登録」や「警備業認可」が必要です。防災や安全対策に関する規制があります。

- 倉庫業

- 倉庫管理、物流業:倉庫業法に基づく「倉庫業登録」が必要です。倉庫の設備や管理基準が規定されています。

- 環境関連業

- 廃棄物処理、リサイクル:廃棄物処理法やリサイクル法に基づく「廃棄物処理業許可」や「リサイクル業登録」が必要です。廃棄物の処理やリサイクルに関する基準が設けられています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

みなさんが自分のお店を持ちたいと思ったときに、その営業には許可が必要なのかどうか、確認しなければなりません。また営業許可は一度取ったら終わりではなく、3年や5年毎など、定期的に許可申請をしなければならないものがほとんどです。

許認可申請のご相談、申請書類作成、申請代行は行政書士の法定独占業務となっています。

迷った際は是非ご相談ください。

コメント